Parce que l'argument, question vacuité, il se pose là.

Athanaël, qui est à la joie de vivre ce que DJT est à la décence et à l'intelligence, n'en peut plus que Thaïs, actrice, courtisane, et prétresse de Vénus à Alexandrie, vive sa vie. Non, vraiment, une femme libre, ça n'est pas acceptable. Il décide donc de la ramener dans le droit chemin. Thaïs, convaincue, va s'enfermer dans un couvent où, miracle du repentir, elle s'achemine assez rapidement vers la mort. Athanaël réalise qu'il était moins intéressé pour sauver Thaïs que pour la sauter et se rend au couvent mais arrive (presque) trop tard et ne peut qu'assister à l'agonie finale.

Voilà. Vous me faites trois actes d'une heure chacun, avec respectivement deux, deux et trois tableaux. Duraille, non ?

Sauf que. La mise en scène était sublime. La musique aussi, et l'alliance des deux s'est révélée une alchimie très réussie sur l'ensemble des tableaux.

Bien que le livret du spectacle indique « nouvelle production », la mise en scène de Stefano Poda n'est pas récente (Théâtre régional de Turin, 2008), ce qui n'ôte rien à sa qualité. Le décor ne change pas durant les trois actes, les jeux de lumière modifiant totalement l'ambiance selon les tableaux, dont beaucoup sont tout en ombres à moitié floues. Le corps de ballet réalise le travail remarquable de ne presque rien faire, par des mouvements extrêmements lents, qui accompagnent parfaitement le manque d'action et remplissent tout l'espace scénique. C'est redoutable, parce que cela nous amène (les spectateurs) à nous concentrer sur les deux ou trois interprêtes sur scène.

Par exemple, dans la scène de la très connue Méditation de Thaïs, il ne se passe absolument, strictement rien. Thaïs (Rachel Willis-Sorensen) marche à pas très lents sur scène, contournant les balletistes, lesquels ne bougent pratiquement pas mais un peu quand même. Le tableau n'est pas figé, le seul élément perceptiblement mobile étant Thaïs, qui ne doit guère faire plus d'une vingtaine de pas sur toute la durée du tableau. Et on l'accompagne dans ses réflexions, portés que nous sommes par la musique, le clair-obscur de la scène, et la lenteur de la non-action.

Le premier tableau, dans lequel Athanaël (Tassis Christoyannis) montre toute sa déception quant à la dépravation du monde, d'Alexandrie et de Thaïs et sa volonté de sauver cette dernière, donne le ton de l'ensemble de la mise en scène. C'est sombre, orangé, et les corps entremélés sur le sol, à moitié nus[1] et presque immobiles, font penser qu'on s'est trompés de spectacle et qu'on est tombés en pleine orgie.

L'arrivée à Alexandrie, chez Nicias (Jean-François Borras) est dans des teintes d'un blanc glacial, avec des personnages très habillés, en total contraste avec le premier tableau :

Il est d'ailleurs intéressant de noter que les couleurs chaudes, sensuelles, et les corps à demi-nus enchevêtrés, c'est dans la congrégation religieuse, supposée être la forteresse de la pureté, et que les couleurs froides, stériles, les corps distants et habillés, c'est dans ce qui est sensé être l'antre de la débauche, Alexandrie et la vie de Thaïs.

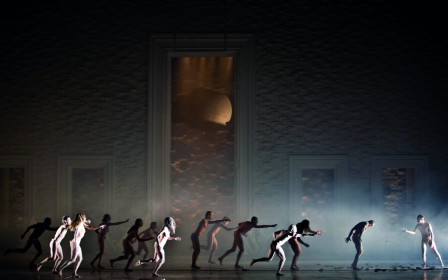

Il y a deux tableaux où le corps de ballet bouge un peu : la danse durant la fête chez Nicias, et la course d'Athanaël dans le désert et la tempête, lorsqu'il retourne au couvent où Thaïs est en train de s'éteindre :

Dans le tableau de la course dans le désert, les balletistes courent presque sur place (ils traversent toute la scène, mais mettent 5 bonnes minutes, peut-être plus, à le faire), le vent se lève, des feuilles mortes volent. Il n'y a aucune action effective qui ferait avancer l'histoire[2], seulement la musique, et pourtant on partage les efforts des fuyards et leurs difficultés à avancer face au vent.

Je ne veux pas conclure ce billet sans évoquer deux petits bonbons que j'ai particulièrement savourés, bien qu'ils soient tous deux relativement courts. Ce sont les rôles de Crobyle (Thaïs Raï-Westphal) et Myrtale (Floriane Hasler)[3], de la maisonnée de Nicias. Les deux voix se marient très bien ensemble, elles se répondent tout aussi bien l'une à l'autre, les rires des deux interprêtes lorsqu'elles se moquent d'Athanaël claquent bien sans paraître trop forcés[4]. J'ai vraiment aimé.

Donc, ce fut un excellent moment. Il faut juste débrancher le cerveau pour ne pas s'affliger de l'indigence de l'argument, et laisser les yeux et les oreilles faire le travail.

Notes

[1] Les costumes des balletistes sont parfois réduits à leur plus simple expression. Moins que ça et on risque la censure.

[2] Si tant est qu'on puisse prétendre qu'il y en a une.

[3] Franchement, qui appelerait ses filles Crobyle ou Myrtale ? C'est de la maltraitance.

[4] On est quand même à l'opéra, les rires n'ont rien de naturel.